Der Kunde steht im Mittelpunkt. Und digitalisierte Inhalte liefern viele Informationen über den Kunden. Demnach hilft ein gutes Content Management, die eigenen Kunden besser zu verstehen.

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Und digitalisierte Inhalte liefern viele Informationen über den Kunden. Demnach hilft ein gutes Content Management, die eigenen Kunden besser zu verstehen.

Nachdem im ersten Teil der Vergleich eines Content Management Systems mit dem Internet die Chancen der Digitalisierung verdeutlicht hat, wird hier aufgezeigt, wie die Kundendaten angereichert werden.

Maschinenlesbarkeit

Beim Web 3.0 geht es bekanntermaßen um die Verbesserung der Verständlichkeit des Contents für Maschinen, um eine Unterstützung durch sie zu ermöglichen. Da für die tumben Maschinen insb. Text genauso unverständlich ist wie für uns Menschen die Schriftzeichen einer unbekannten Sprache, sind eine gemeinsame Grammatik und ein gemeinsamer Wortschatz schon mal ein erster Schritt. Hierfür hat das W3C ein Format namens Resource Description Framework (RDF) entwickelt. Wenn ein Content Management-System seine Informationen als RDF speichert oder ausgibt, können andere Systeme diese Informationen besonders gut verarbeiten. Verspricht die Theorie. Und was zeigt die Praxis?

Findability

Der Vorteil besteht der Lehre nach darin, dass über RDF die Beziehungen zwischen Objekten beschrieben werden: Statt z.B. einem Dokument nur „Tags“ (Schlagwörter) zuzuordnen, können durch RDF andere Objekte mit einem Dokument verknüpft werden. Das können z.B. Personen sein (etwa in der Rolle als abgebildete Striptease-Tänzerin), die wieder einen eigenen Kontext haben (z.B. ein Passfoto und praktikablerweise eine Adresse). Wird dieses Prinzip nicht nur auf Container wie Dokumente oder Seiten, sondern auf die Informationen (zur Erklärung, was das ist, braucht man mindestens eine Flasche exzellenten Rotweins) selbst angewendet, entsteht ein Netzwerk (Semantic Web), das von Maschinen sehr gut durchsuch- und steuerbar wird. So gut wie nichts anderes, was wir aus der alten Welt kennen.

Aber nicht nur für die Maschinen, auch für den Nutzer wird alles einfacher: Suchergebnisse können anhand von Eigenschaften der mit den gesuchten Objekten verknüpften Objekte eingeschränkt werden, z.B. die Bildersuche durch den Zusatz, dass das Bild mit einem Satz verknüpft sein soll, der ein bestimmtes Wort enthält (z.B. „polyamorös“). So bekommt der Nutzer die Möglichkeit, Gesuchtes anhand von Kontextinformationen einzugrenzen („Facettierung“). Wir kennen das von ebay: Zeige mir Socken, nur Herrensocken, nur aus Baumwolle, nur schwarz, nur unter 12 Cent das Paar. Über facettierte Checkboxen, die brav die Anzahl der übrigen Treffer anzeigen, können wir munter drauflosfiltern.

Personalisierung

Anders als bei einer Verknüpfung durch bloße Hyperlinks ermöglicht die Verknüpfung von modularem Text durch semantische Technologien mehr Komplexität und eine höhere Ausdrucksmächtigkeit. Ist das nun ein Grund zur Freude oder zur Besorgnis? Textbestandteile können auf einmal mehrfach verknüpft, die Verknüpfungen können typisiert und beschrieben werden. Aber wozu soll das gut sein?

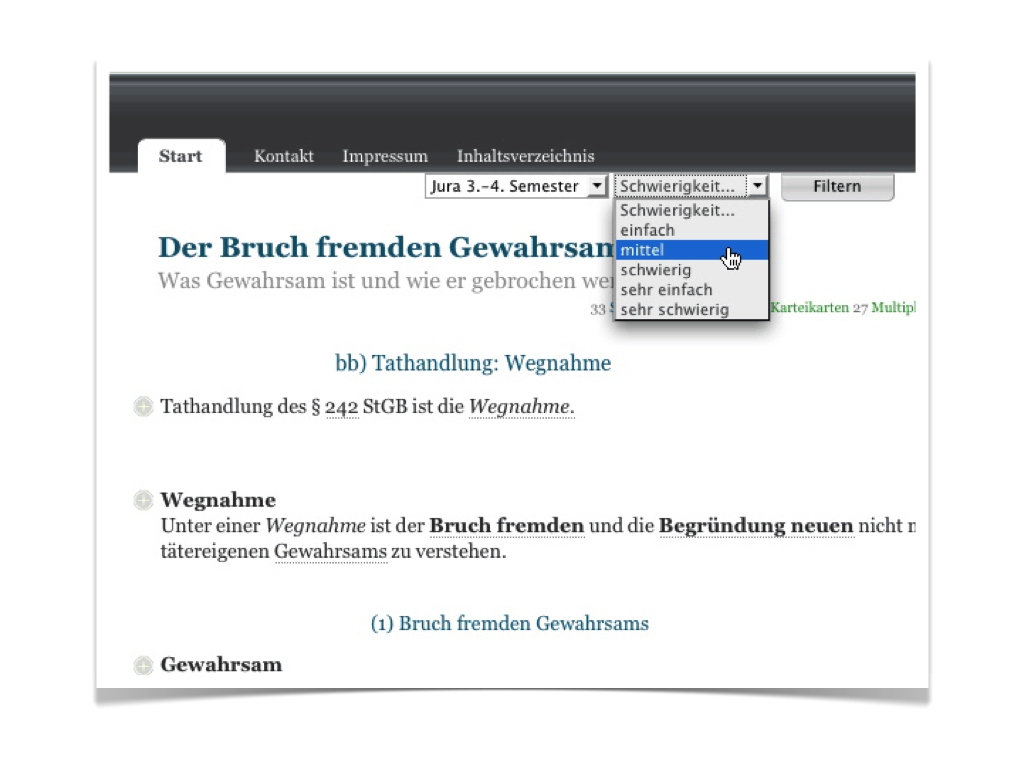

Ein Beispiel dafür, wie man Content für Nutzergruppen filtern lassen kann: Auswahl der Nutzergruppe in einem Strafrechtslehrbuch des Juristischen Repetitoriums Hemmer. (Quelle: PAUX Technologies GmbH)

In diesem Netzwerk lassen sich für gewiefte Autoren auch Informationen unterbringen, für welche Nutzergruppe welche Content-Bestandteile wie wichtig und wie schwierig zu verstehen sind. Ah, jetzt wird ein Schuh draus: Auf diese Weise lässt sich Content also gezielt für unterschiedlichste Nutzergruppen zusammenstellen, etwa für Mitarbeiter vs. Kunden, Einsteiger vs. Fortgeschrittene, Techniker vs. Manager, zahlender Kunde vs. Interessent. Na gut. Dann werden vermutlich Kosten gespart, weil Informationen nicht stumpfsinnig kopiert, sondern einfach durch unterschiedliche „Views“ (Ansichten) zugänglich gemacht werden. Das verbessert dann, wenn es klappt, nicht nur die Navigation, indem der Nutzer die für ihn relevanten Inhalte schneller findet, sondern eröffnet auch neue Geschäftsmodelle (kostenloser Teaser-Content, Cross- und Upselling durch die Empfehlung verknüpfter Produkte).

Das Internet der Dinge und Web 4.0

Im so genannten Internet der Dinge haben Gegenstände (körperliche und virtuelle, die Juristen unterscheiden ja sorgfältig zwischen körperlichen Gegenständen = Sachen, und Rechten) eigene Adressen, können also prinzipiell an der Kommunikation teilnehmen. Auch hier stellt sich natürlich sofort die Frage: Warum denn der Quatsch? Überzeugende Beispiele sind aber der Wecker, der heute früher klingelt, weil er vom Navigationssystem (Handy) mitgeteilt bekommt, dass auf der Straße zu meinem Termin gerade Stau ist. Oder der Drucker, der zum richtigen Zeitpunkt selbstständig Toner beim günstigsten Anbieter heraussucht und bestellt (und damit in großen Betrieben die eine oder andere Hilfskraft überflüssig macht). Die hier denkbaren Szenarien sind praktisch unbegrenzt und bislang kaum zu realisieren. Gewissheit wird erst die Zukunft bringen. Klar ist aber schon heute, dass Content ein Teil dieser Welt werden (genauer: als solcher anerkannt werden) wird. Klar ist auch, dass das sich hierdurch ergebende Datenaufkommen um mehrere Dimensionen (damit sind Nullen vor dem Komma gemeint) über dem bisherigen liegen wird („Big Data“). Tatsächlich stehen wir vor einer echten, großen, bedrohlichen Aufgabe: Die schiere Menge an Daten wird das Problem des Information Overload weiter bis zu einem Punkt verschärfen, an dem nützliche von unnützer Information bis zur Unauffindbarkeit überlagert wird. In herkömmlichen Content Management-Systemen ohne eine passende Informationsarchitektur wird Content mangels geeigneter Such- und Filtermöglichkeiten unnutzbar und damit wertlos werden.

Fazit

Das Internet hat durch die Erhöhung der Vernetzungsdichte zu einer Entwicklungsbeschleunigung auf vielen Ebenen beigetragen. Wohin das führen wird, kann vermutlich niemand mit Sicherheit sagen. Klar ist aber jetzt schon, dass Informationssysteme bei Weitem granularer, flexibler und kommunikativer sein müssen, als das heute der Fall ist. Nicht, weil neue Knöpfe und Schalter die Augen technikverliebter Entwickler zum Leuchten bringen, sondern weil zum einen die Nutzer bestimmte Komfortmerkmale als normal voraussetzen und zum anderen das exponentiell wachsende Datenaufkommen zu besserer Informationsarchitektur drängt.

Die Frage, ob herkömmliche Systeme an künftige Anforderungen angepasst oder von Grund auf neu programmiert werden müssen, liegt für denjenigen, der Softwareprojekterfahrung gesammelt hat, vermutlich zugunsten der letzteren Alternative auf der Hand. Neu machen ist besser und billiger.

Pingback: Content Management 2.0 bis 4.0 – oder warum Inhalte digitalisiert werden sollen (Teil 1) | smart digits