Sind Teams innovativer?

12. März 2019 – veröffentlicht von: Harald Henzler

Künstler gelten als kreativ. Und ihre Kreativität wird belohnt von der Gesellschaft. Denn sie bietet einen Blick auf unser Dasein, wie es sonst niemand zu bieten hat. Sie wird gleichgesetzt mit Innovation und einem Fortschreiten der Menschheit. Deshalb schaut man gerne auf Künstler, wenn man im Unternehmen innovativ werden will und Kreativitätstechniken erfreuen sich großer Beliebtheit. Denn Innovation ist heute mehr vonnöten als je zuvor. Und dazu braucht es kreative Mitarbeiter, die in interdisziplinären Workshops gemeinsam Kreativitätstechniken lernen.

Innovation = kreative Mitarbeiter + Teamarbeit. Soweit die These.

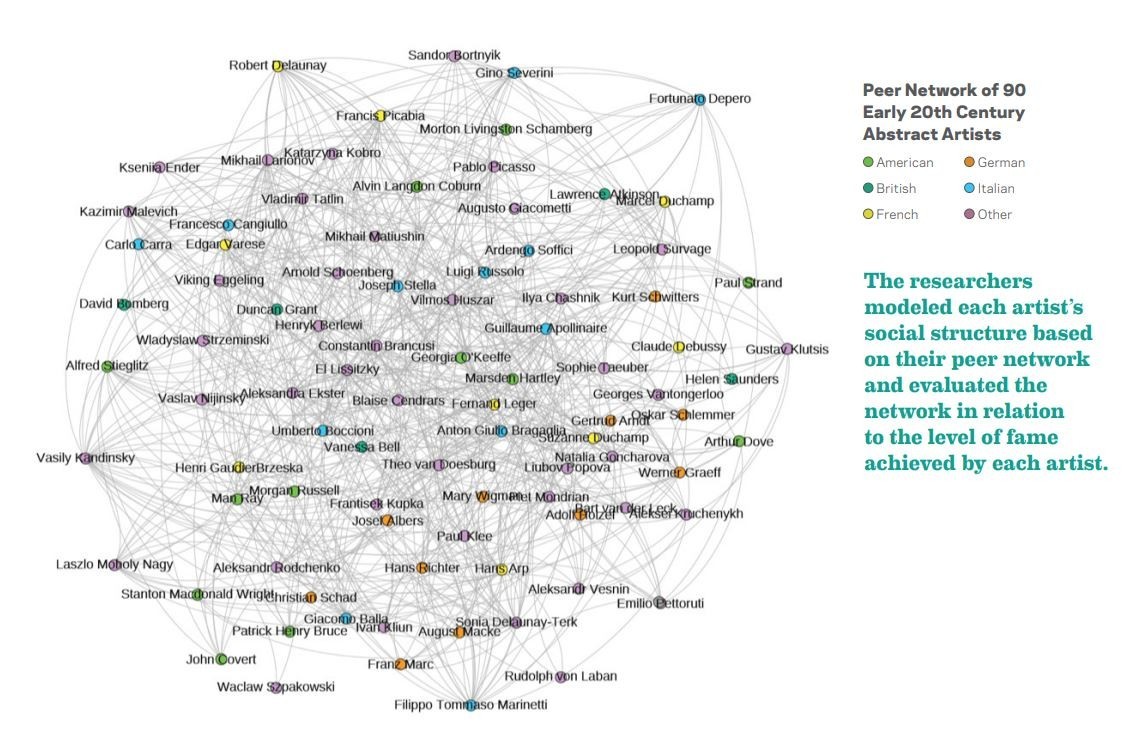

Wenn man eine neuerliche Studie über den Ruhm von Künstlern der abstrakten Moderne im 20. Jahrhundert betrachtet, erscheint Erfolg aber weniger eine Folge von Kreativität zu sein als vielmehr von PR oder neudeutsch “Influencer-Marketing”: Denn nicht Kreativität sorgt für Reichweite, sondern Networking. Erfolgreich ist, wer andere überzeugen kann. Anlass genug, einmal ein paar unserer Mythen des unternehmerischen Alltags gegen den Strich zu bürsten.

Die Studie der Columbia Business School hat abstrakte Künstler des 20. Jahrhunderts untersucht und keine Relation zwischen Kreativität und Ruhm feststellen können. Wichtiger für den Erfolg war vielmehr ein heterogenes Netzwerk, so dass die eigene Arbeit von vielen verschiedenen Stellen wahrgenommen werden konnte.

Mythos 1: Innovation braucht Kreativität und kreativ ist nur, was wirklich neu ist

Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger und Michaela Csik haben in ihrem Business Model Navigator schön gezeigt, dass Innovation auch ein späteres Kopieren, eine leichte Veränderung, eine Adaption in einem neuen Kontext sein kann. Die bahnbrechende Neuerung ist oft gar nicht das Entscheidende für den Erfolg, sondern der richtige Einsatz zur richtigen Zeit.

Wann setzen sich Innovationen durch?

Jared Diamond hat in “Arm und Reich” aufgezeigt, dass Erfinder immer auf anderen aufbauen und eine Gesellschaft reif sein muss für das Neue. Er listet viele Beispiele auf für Erfindungen, die sich nie oder erst viel später durchgesetzt haben. Für die Verlagsbranche am eindrucksvollsten ist natürlich die “Scheibe von Phaistos”, die ca. 1700 v.Chr. entstand und das älteste Zeugnis der Druckkunst ist. Sie ist ein Beleg für die These, dass eine Erfindung allein noch keinen Sommer macht. Bis sie zu umgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft führen kann, muss ihre Anwendbarkeit noch erprobt, ja oft auch erst erfunden werden. Diamond listet vier wesentliche Gründe auf, wann eine Erfindung gesellschaftlich akzeptiert wird und damit zu durchgreifenden Veränderungen führt:

wenn sie wirtschaftlich sinnvoll ist;

wenn sie soziales Prestige mit sich bringt;

wenn sie mit den Interessen mächtiger Gruppen in der Gesellschaft vereinbar ist;

wenn die Vorzüge schnell und klar erkennbar sind.

Das zeigt deutlich, dass die Kommunikation der Neuerung und die Akzeptanz in der Gesellschaft mindesten genauso wichtig sind wie die Neuerung selbst. Sonst verschwindet sie schnell.

Innovation braucht nicht nur Kreativität, sondern vor allem Kommunikation.

Mythos 2: Kreativität braucht Freiheit und kommt vom Duschen

Eine weitere, weit verbreitete These ist, dass Innovation erst durch einen kreativen, freien Geist entsteht, der vor bürokratischer Enge und verschlossenen Türen flieht.

Ja, es scheint wohl wahr zu sein, dass Wechselduschen gegen Depression hilft und Stress reduziert. Beta-Endorphine und Noradrenaline werden ausgeschüttet, Testosterone lassen sich vermehrt nachweisen und Ängste scheinen zu verschwinden. Wer also lang genug kalt und warm duscht, müsste demzufolge kreativer sein. Oder anders gesagt: Erst wenn man den Körper auf die richtige Betriebstemperatur bringt, dann ist er kreativer. Entspannt und unter der Dusche kommt man auf Lösungen, auf die man vorher nicht gekommen wäre.

Da ist sicher was dran. Deshalb werden Workshops ja gerne “woanders” abgehalten, um “rauszukommen” aus dem üblichen Umfeld, um “frei zu sein”. Dann darf man in den Hochseilgarten oder Lego spielen, gemeinsam Türme aus viel zu wenigen Teilen bauen oder Seile verlegen. Kluge Trainer erklären einem dann hinterher, wozu das alles gut war und das neue Umfeld hat einen gelehrt, dass Zusammenarbeit und die fehlenden Grenzen des eigenen Büros Unternehmen erst groß machen.

Es ist ja nicht falsch, sich und seine Kollegen und Kolleginnen und Chefs und Chefinnen auch in einem anderen Umfeld zu erfahren, um die Zusammengehörigkeit zu spüren. Bezogen auf die Kreativität stellt sich eine Frage ganz sicher: Wozu diente die Freiheit? Und was habe ich jetzt gelöst? Die “Freiheit von” (dem Unternehmen, den engen Fluren, dem täglichen Mief…) heißt ja noch lange nicht, dass man die “Freiheit zu” auch sinnvoll nutzt.

An die erste Stelle muss ich nämlich die Frage stellen, was ich eigentlich kreativ lösen will.

Die richtige Fragestellung ist die Voraussetzung dafür, dass man etwas löst. Um nämlich kreativ eine Sache lösen zu können, muss ich sie mir vorher zu eigen gemacht haben. Eine Frage, eine unlösbare Aufgabe muss mich packen und antreiben. Ohne Anspannung gibt es kein Problem, das kreativ gelöst werden will. Diese Begeisterung ist die Voraussetzung dafür, dass man eintaucht und mehrmals nach Lösungen sucht, immer wieder scheitert und dann weiterkommt. Ohne dieses Getriebensein gibt es auch keine Kreativität. Der Rest ist Beschäftigungstherapie und ähnelt mehr dem gemeinsamen Lausen in einer Affenhorde: Sie dient dem sozialen Miteinander und dem Überleben, denn Läuse braucht man nicht, die anderen Affen schon. Kreativ wird es erst, wenn man als Affe auf die Idee käme, sich vorbeugend mit Zitrone einzureiben – aber dann entfiele ja der soziale Wert des “grooming”.

Sprich: Erst wenn ich mich lang genug im Dreck gewälzt habe, darf ich duschen. Kreativität ist keine soziale Funktion, die geübt oder gespielt werden kann. Sie ist ein Mittel, um das zu lösen, was einen beschäftigt. Die Voraussetzung von Kreativität sind Neugier und die Sucht, ein Problem lösen zu wollen.

Kreativität braucht das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung. Innovationsworkshops machen nur Sinn, wenn man vorher in Sackgassen geraten ist und angestrengt und getrieben nach neuen Wegen sucht. Aber sie sind nicht das Mittel, um eine Horde fauler Affen zu “Performern” zu machen. Wo vorher keine Anspannung war und kein Interesse an einer Lösung wird sie hinterher auch nicht zu finden sein.

Innovation braucht den Drang zur Lösung und setzt eine konzentrierte Beschäftigung mit dem Thema voraus. Und dazu braucht es keiner Ablenkung durch Teams.

Mythos 3: Nur im Team ist man kreativ

Wer ein Problem hat, sollte sich hierzu die Leute nehmen, die ihm helfen, das zu lösen. Dann geht es auch um die kreative Lösung dieser Frage. Das entspricht der Idee des Barcamps im Vergleich zum Jour fixe und dem immer gleichen Ritual: Man sucht sich die passenden Leute, die Interesse haben, zusammen an einer Lösung zu arbeiten. Das ist etwas anderes als das gemeinsame Ritual der Meetings und jour fixe/Stand-ups, um sich der Stabilität der Gemeinschaft zu versichern. Beides ist wichtig, nur werden die Ziele gerne verwechselt. Das zeigt sich immer dann, wenn die Formate nicht funktionieren. Endlos wirkende Meetings, in denen entweder einer vortanzt oder der Chef urteilt oder alle nur Kaffee trinken, dürften allen bekannt sein. Hier wurde die wechselseitige Haarpflege der Affen einseitig missbraucht und dient nicht mehr allen, sondern Teilen der Gruppe. Hier hilft dann nur eine scharfe Zeitbegrenzung, indem man sogenannte Stand-ups macht, weil man bald wieder sitzen möchte. Genauso frustrierend ist auf der anderen Seite das Geplappere auf Barcamps ohne wirkliche Ergebnisse, weil jeder seinen Senf dazu geben darf, der sich vorher noch nie ernsthaft mit dem Thema befasst hat. Es ist dann so, als ob man einen Text von Sartre im Original mit Anfängern im Französischkurs der Volkshochschule wie auch mit Philosophieprofessoren der Sorbonne diskutieren wollte. Die Forschungsarbeiten von Ingo Kollar zeigen, dass Kollaboration alleine keine signifikante Verbesserung beim Lernen bringen. Erst die Überführung in einen dialektischen Prozess und die Reflektion machen den Unterschied aus. Grob vereinfacht: Alleine lernt es sich besser und wenn man das Gelernte in der Gruppe und durch diese überprüft, wird man richtig gut. Ein Team bringt keine Innovationen mit sich, denn jeder Einzelne muss seine Hausaufgaben machen. Aber wenn die richtige Zusammenstellung des Teams die Reflektion fördert, wird ein Schuh daraus.

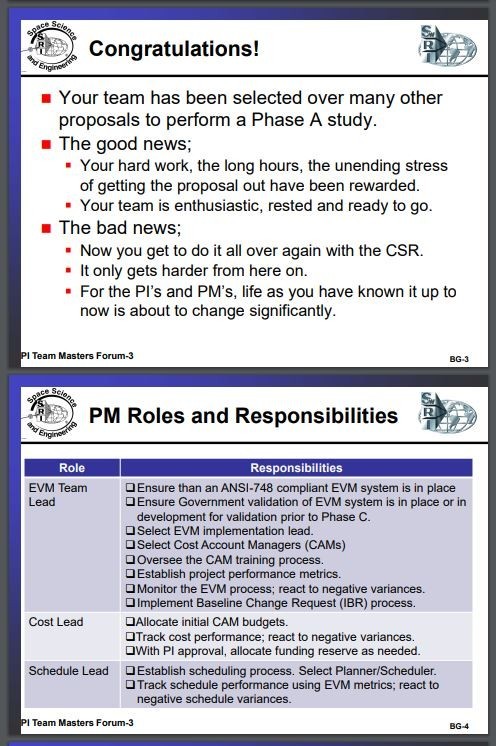

Diese Folien zum Thema Teams auf der offiziellen Seite der NASA sprechen nüchtern und kernig von Führungsaufgaben. Keine Spur von gefälligem, verständlichem Layout und dem Interesse, Zuhörer oder Leser überzeugen zu wollen. Und genau hier liegt die Gefahr, denn im Team braucht es Führungsfiguren, aber auch solche, die vermitteln, die andere Standpunkte zulassen. Einer aktuellen Studie im Auftrag der NASA sind Teams dann erfolgreicher, wenn sie eine von allen akzeptierte Führungspersönlichkeit haben und zugleich vermittelnde Clowns oder Köche, die für das Allgemeinwohl sorgen.

Wie muss man also ein Team zusammenstellen, das erfolgreich ist? Die Mars-Mission der NASA ist eine Expedition unterschiedlicher Mitglieder, die auf engstem Raum über eine längere Zeit miteinander auskommen müssen, vergleichbar mit den Expeditionen zum Nord- oder Südpol vergangener Jahrhunderte. Die hierzu entstandenen Studien mögen einen Eindruck vermitteln, worauf zu achten ist bei der Auswahl der Teammitglieder. Denn einerseits müssen sie agile und eigenverantwortlich Lösungen entwickeln, andererseits braucht es einen Zusammenhalt durch ein gemeinsames Ziel, das durch eine Führungsfigur verkörpert wird. Betrachtet man hierfür die Antriebe dieser unterschiedlichen Charaktere, fällt auf, dass Neugier und Kreativität auf der einen Seite und Lösungswille und Durchsetzungsstärke auf der anderen zwei unterschiedliche Antriebe sind, die nicht immer einfach zu verknüpfen sind. Der Lösungswille ist der Drang nach Klärung und will den Sieg über das Problem. Hier sind Leistung und Durchsetzung, ein Niederringen mit effektiven Mitteln die Begleiter. Neugier und Kreativität brauchen Abwechslung und die Möglichkeit persönlicher Entfaltung. Der eigene Weg darf probiert und ertastet werden, möglichst vielfältig. Das setzt Freiräume voraus – und die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen. (Das ist aus einer Studie von Google das entscheidende Kriterium für das Gelingen von Teams aus einer internen Studie.)

Beides zu vereinen macht das gute Team aus. Bei den aktuellen Studien der Northwestern zum möglichen Erfolg einer Mars-Mission zeigt sich wohl, dass vier Faktoren relevant sind für gute Teammitglieder:

aktives Interesse, mehr zu lernen

entwickeln ist wichtiger als urteilen

die Reflektion besonderer Situationen ist wichtiger als die Betrachtung der Großwetterlage

verschiedenste Quellen werden hinzugezogen und reflektiert.

Zwei Rollen scheinen dabei besonders wichtig zu sein: die des von allen akzeptierten Führers und die des Clowns. Das zeigt genau die oben angesprochene Ambivalenz: Es braucht den Willen zu führen und das gemeinsame, verbindende Resultat zu erzielen – und zugleich mit Humor immer wieder die Distanz zu wahren. Erweitert man das auf die kreative Kraft von Teams, so drängen sich drei Rolle auf:

die des Führenden, der beharrliche auf die Ergebnisse achtet und gemeinsam als Leiter eines Teams gewinnen will

die des Kreativen, der neugierig von der Sache gepackt nach anderen Blickwinkeln sucht und sich von der Sache treiben lässt

die des vermittelnden Clowns, der jedem den Spiegel vorhalten darf und mit Humor alle verbindet.

Es liegt auf der Hand, dass diese Aufgaben immer im Wechsel erfolgen von Arbeiten in der Gruppe, in Zweiergesprächen und oft auch ganz alleine.

Erst die Spiegelung der eigenen Leistung durch andere macht sie sichtbar und schärft sie. Erst durch die Reibung mit anderen entsteht neue Energie und der Ansporn, es anders zu machen. Das zwingt die Einzelkämpfer in die Gruppe.

Erst die Leistung Einzelner bringt die Gruppe voran. Dazu gehören nicht nur neue Ideen und Führungswille, sondern auch die Sehnsucht nach Vermittlung und Bindung der Teile.

“None of my inventions came by accident. I see a worthwhile need to be met and I make trial after trial until it comes. What it boils down to is one per cent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”

Edisons Leben zeigt, dass Ruhm nicht allein auf Kreativität und Erfindungsgeist beruht, sondern vor allem Macht und Netzwerke braucht.

Was heißt das jetzt für die Arbeit in Unternehmen? Erst die Kombination von Kreativität und Durchsetzungswillen bringt Innovationen. Aber das muss nicht alles gleichzeitig erfolgen. Jeder Schuster darf dabei bei seinen Leisten bleiben, solange es eine dritte, vermittelnde Kraft gibt.