In guter Tradition fassen wir zur Buchmesse aus unserer Sicht wichtige Trends zusammen und reflektieren deren Auswirkung auf die Branche. Dabei erheben wir weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch den der umfassenden Analyse. Ziel ist die Anregung, das Nachdenken über das, was auf der nächsten Buchmesse schon wieder in anderem Lichte dastehen wird. Im ersten Teil unserer Zusammenfassung der Trends des Jahres haben wir die Entwicklungen betrachtet, die für eine erhöhte Sichtbarkeit nötig sind, hier betrachten wir im zweiten Teil weitere Tools und Technologien.

Visuell und situativ: Die Zukunft der Suche

Bereits seit längerer Zeit betrachten wir die Zukunft der Suche, da neben den klassischen Browsern und Suchmaschinen sprachbasierte Suchsysteme wie Alexa, Siri & Co. eine immer größere Rolle in der Lebenswelt der Kunden spielen. In den USA erreichen diese Systeme eine erstaunliche Marktdurchdringung: 2018 nutzt etwa ein Viertel aller Haushalte Smart Speaker. Mit Systemen wie Google Lens kommt ein weiteres Interface für den Kunden dazu: die visuelle Suche, bei der das Kamerabild direkt als Sucheingabe verwendet wird.

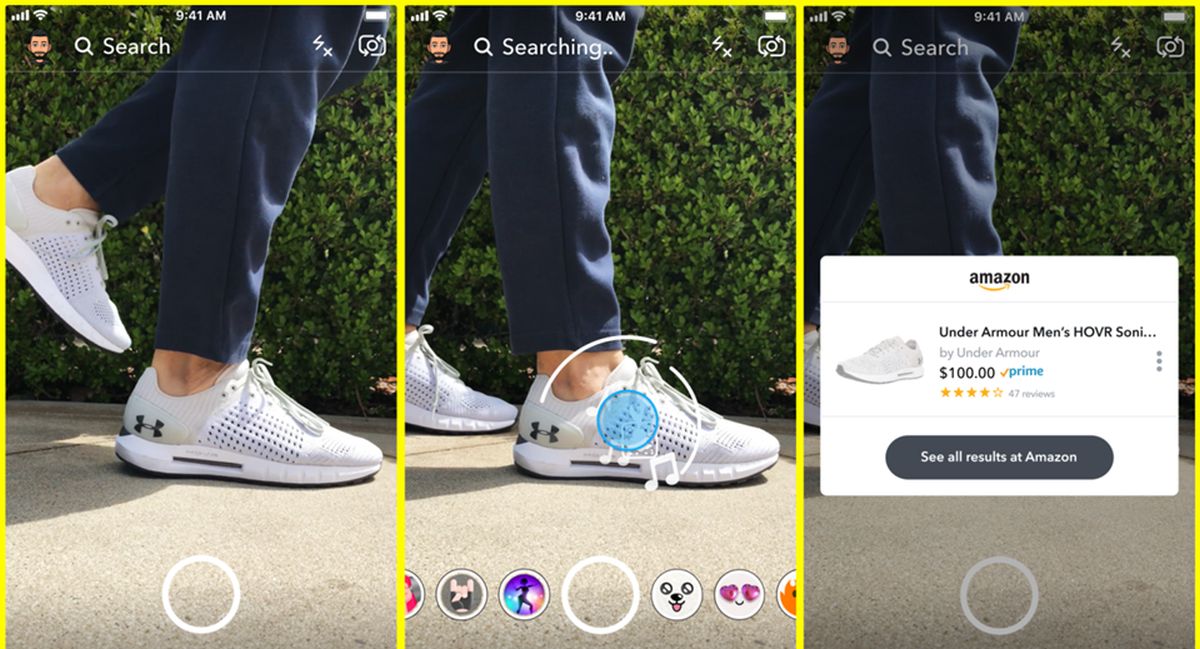

Wie die Sprachsuche kommen hier Applikationen ohne sichtbares User Interface auf den Markt, die sich noch unmerklicher ins Alltagsleben einklinken und die vor allem zusammen mit anderen Gerätesensoren wie dem GPS eine bisher unerreichte Kontextualisierung von Sucheingaben ermöglichen. Ein spannender Use Case dafür kommt in diesem Jahr von Snapchat: In Kooperation mit Amazon werden hier integriert Produktplatzierungen realisiert, die über Objekterkennung innerhalb von User Generated Content direkt im Amazon Store gekauft werden können.

Snapchat und Amazon machen es möglich: Entdecken über die eigene Peer Group, One-Click-Buy bei Amazon – „Product Placement im realen Leben“ (Quelle/Copyright: techcrunch.com).

Die Auswirkungen auf das Suchverhalten der Nutzer sind bei Sprachsuche und visueller Suche recht ähnlich: Die fehlende Trefferliste führt zu noch stärkerer Fokussierung auf den ersten Treffer. Die Auswahl dieses Treffers ist dabei noch stärker über den Ökosystem-Anbieter gelenkt als in einer klassischen Suchmaschine. SEO wird insofern überaus anspruchsvoll, denn für eine Platzierung in diesem Umfeld ist nicht nur präzises Wissen über die Lebenswelt des Kunden, die Integration in Nutzungs-Situationen und das Zielgruppen-Verhalten notwendig, sondern auch die passgenaue Metadaten-Vergabe für das eigene Angebot.

Die Konvergenz von Online und Offline

Alle großen Mobil-Technologie-Anbieter und ihre Ökosysteme treten mit dem Versprechen an, auf jede Information zu jeder Zeit und an jedem Ort zugreifen zu können. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist natürlich die Verfügbarkeit von mobilem Breitband-Internet. Und gerade hier krankt es in Deutschland: Braucht man einmal wirklich dringend eine Information, so ist man im Zweifelsfall gerade offline – oder hat Edge.

Im Bereich Netzaufbau wird sich in Deutschland in absehbarer Zeit daran nichts grundlegend ändern – aber von den Browser-Herstellern kommen in den letzten 2 Jahren zunehmend Technologien, die das Problem etwas abmildern: Die dazugehörigen Buzzwords hören auf die Namen Progressive Web Applications, Service Worker oder Web Publications. Die einzelnen Ausprägungen unterscheiden sich im Detail, aber gemeinsam ist allen ein Grundprinzip:

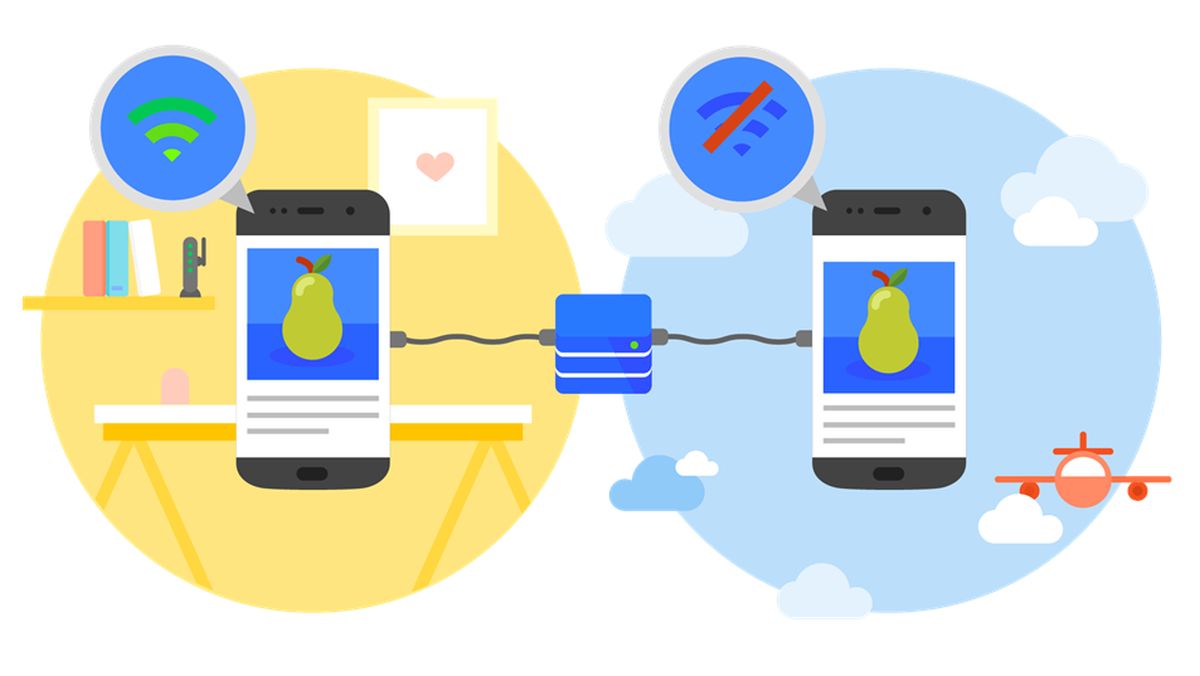

Web-Applikationen, die aktuell noch darauf angewiesen sind, immer online zu sein, werden in Zukunft in die Lage versetzt, Content und Funktionen im Hintergrund und ohne Nutzer-Eingriff in einem lokalen Cache zu speichern. Auf diese Weise können sie auch dann noch arbeiten, wenn der Browser gerade offline ist – zumindest soweit für Funktionen keine Client/Server-Kommunikation notwendig ist.

Web-Applikationen nutzen ohne Online-Verbindung: PWAs machen es möglich!

Die technologischen Konzepte dazu wurden vor allem von Google entwickelt und vorangetrieben, in den letzten 1-2 Jahren wurden sie in den meisten aktuellsten Browser-Generationen implementiert. Noch sind diese Browser-Versionen nicht so verbreitet und die Implementierungen so ausgereift, dass wir in Deutschland zum Einsatz in produktiven Projekten raten würden. Aber zunehmend setzen auch große Firmen wie Pinterest und Twitter auf Progressive Web Applications für ihre Plattformen.

Als Zukunftsperspektive zeigt sich hier: Es wird für den Nutzer tendenziell in immer mehr Fällen egal sein, ob gerade ein Netz vorhanden ist. Die Folge für die Applikationsentwicklung: Die Implementierungen gehen noch mehr Richtung Browser-basierte Entwicklung als ohnehin schon. Und das ist gut so.

Augmented Reality und Virtual Reality

Regelmäßig werfen wir auch einen Blick auf Augmented Reality und Virtual Reality, denn aus unserer Sicht sind diese visuellen Technologien auch im Publishing bedeutsam. Im letzten Jahr sind hier parallel zwei gegenläufige Trends zu beobachten:

In Teilen der Industrie werden die Technologien mittlerweile fast selbstverständlich auch in Enterprise-Anwendungen eingesetzt, in die hohe Budgets investiert werden. Unser Beispiel des Jahres dazu ist der Volkswagen Digital Reality Hub, eine weltweit ausgerollte Virtual-Reality-Umgebung für Teamwork & Kollaboration unter Nutzung von aufwändigen 3D-Visualisierungen und als Trainingsplattform für komplexe Fertigungsprozesse. In diesem Bereich hat sich die Technologie also längst durchgesetzt.

Der Volkswagen Digital Reality Hub: In Zusammenarbeit mit dem VR-Anbieter Innoactive ist eine weltweite VR-Kollaborations- und Trainings-Plattform entstanden (Quelle/Copyright: www.volkswagenag.com).

Im Consumer-Bereich dagegen ist für Virtual Reality zwar eine ganz neue Generation von VR-Brillen als Hardware in den Markt gekommen – außerhalb des Gamings gibt es jedoch kaum Applikationen. Daneben krankt der Bereich an einer fragmentierten Hardware-Landschaft, es gibt keine zentralen Marktplätze für Content und die Geräte finden trotz großen Marketing-Budgets kaum Verbreitung im Massenmarkt.

Bei Augmented Reality haben zwar Apple und Google ihre Betriebssysteme iOS und Android in den jüngsten Versionen soweit entwickelt, dass mit ARKit und ARCore solide System-Bibliotheken für AR-Anwendungen existieren und Entwickler nicht mehr alle Funktionen selber entwickeln müssen. Die erste Welle an Apps auf dieser Basis enttäuscht jedoch auf ganzen Linie: Sinnvolle Use Cases werden kaum realisiert, die Masse der Anwendungen macht immer noch den Eindruck reiner Machbarkeitsstudien.

Für Publisher wäre hier eine gute Chance gegeben, sich in den Entwicklungsprozess einzuklinken und durch solides Zielgruppen-Know-how sinnvolle und nachhaltig nutzbare Anwendungsfälle zu konzipieren und zu realisieren, die mit Content aus anderen Medienformen verknüpft werden können.

Die Renaissance von Paid Content

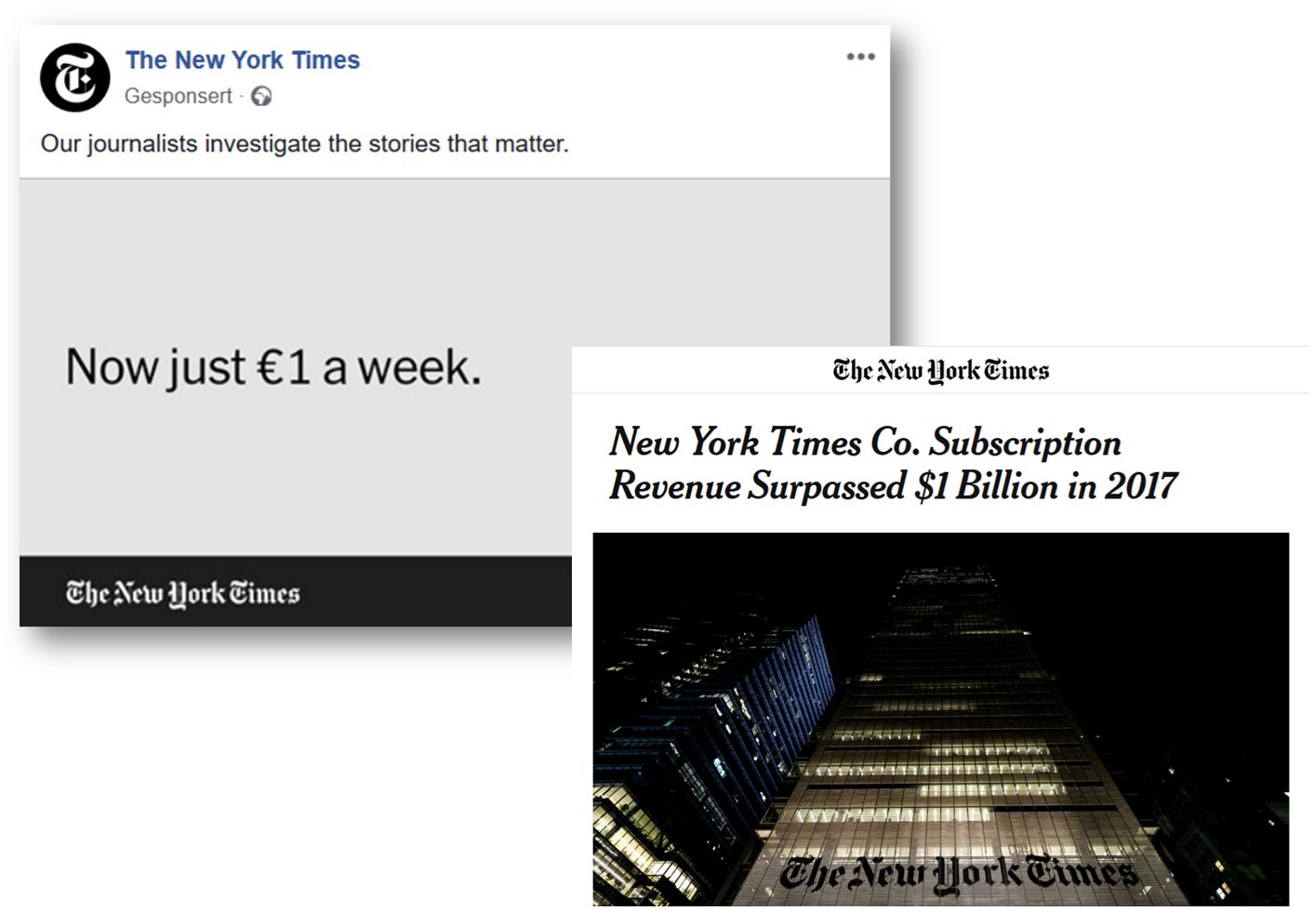

Nach Jahren des Klagens über die Kostenlos-Kultur und die Unmöglichkeit, im Netz mit Content Geld zu verdienen, positionieren sich in der letzten Zeit immer mehr News-Anbieter mit exzellent funktionierenden Paid-Content- und Abo-Modellen in der digitalen Welt. International sind hier Namen zu nennen wie die New York Times, die Washington Post oder der Guardian, in Deutschland stehen die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel oder auch die ZEIT für hoch erfolgreiche Modelle.

Wie immer bei solchen Entwicklungen kam die Veränderung des Marktes nicht plötzlich über Nacht: Zugute kommen den Anbietern insbesondere im angelsächsischen Raum die politische Polarisierung der letzten Jahre und das damit verbundene Bedürfnis nach Qualitäts-Journalismus. Die New York Times wirbt nicht ohne Grund mit dem Claim „Subscribe to debate, not to divide“. Auch von Neuerungen wie der Änderung der Regeln für Indexierung und Crawling von Content hinter Paywalls durch Google profitieren News-Publisher massiv. Und die Anpassung des Facebook-Algorithmus für News-Content senkt zwar den direkten Traffic über diesen Kanal, begünstigt aber letztlich die feste Kundenbindung durch Abomodelle.

New York Times: Mit einem klaren Angebotsmodell und exzellentem Content zu einem ertragsreichen Abo-Geschäft (Quelle/Copyright: www.nytimes.com)

Erfolgsentscheidend sind daneben aber die mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung im Beobachten, Auswerten und Verarbeiten von Kundenverhalten beim Konsum von News-Inhalten und das stete Anpassen von Angebotsmodellen, die für den Kunden auf den ersten Blick verständlich und handhabbar sind. Die New York Times setzt hier nicht ohne Grund auf ein Flat-Rate-Modell nach dem Muster „1 Dollar pro Woche für alles“.

Die Geschäftsmodelle der News-Publisher haben dabei ganz unterschiedliche Schwerpunkte: Die New York Times setzt auf eine hochprofessionell bespielte Metered Paywall und darauf aufbauenden Sales Funnels. Im Ergebnis gelingt dem Unternehmen aber ein Abo-Umsatzanteil von etwa 2/3 – und damit faktisch eine Umkehrung der im Print üblichen Erlösrechnung. Der Guardian setzt dagegen auf freiwilliges Bezahlen und hat mit einer über die Jahre immer wieder verfeinerten Kundenansprache zu einem erfolgreichen Modell gefunden. Bei der Washington Post ist deutlich der Infrastruktur-getriebene Ansatz von Amazon im Hintergrund spürbar – mit eigener Systementwicklung wird hier die Entwicklung vorangetrieben.

So unterschiedlich die Ansätze aber im Detail sind, insgesamt zeigt sich hier: Von nicht vorhandener Zahlungsbereitschaft der Kunden kann keine Rede (mehr) sein – Paid Content funktioniert, wenn er handwerklich gut gemacht ist.

Die zentrale Herausforderung in jedem Digitalprojekt: Erfolgreiches Komplexitätsmanagement

Wir erleben es in den letzten Jahren relativ oft, in Projekte gerufen zu werden, in denen es gerade lichterloh brennt oder die bereits gegen die Wand gefahren sind. Und obwohl natürlich jedes Projekt im Detail anders ist, zeigen sich doch immer wieder ähnliche Grundmuster von Problemen, an denen Projekte scheitern:

- Eigentlich hat niemand im Projektteam einen echten fachlichen Fehler gemacht, aber die Organisation ist mit der Gesamt-Komplexität des Projektes überfordert.

- Man hat Implementierungen mit großen Budgets losgetreten, bevor man das zu lösende Problem richtig verstanden hat.

- Teams meistern die zunächst schwierig erscheinenden Herausforderungen (komplexe fachliche Aufgabenstellungen), aber scheitern an relativ einfachen Themen (Kommunikation und Koordination von Anforderungen).

Digitalprojekte haben dabei anscheinend besondere Herausforderungen für klassische Groß-Organisationen. Und dysfunktionale Projektstrukturen sind leider immer noch eher die Regel als die Ausnahme. Was macht digitale Projekte so besonders komplex?

- Die Notwendigkeit, Lösungen vom Kunden her zu denken und nicht aus der Anbieter-Perspektive – insbesondere in der Verlagsbranche scheinen wir uns damit besonders schwer zu tun.

- Gerade im digitalen Bereich ist es besonders zentral, von Anfang an alle Teile des Produktes „aus einem Guss“ zu konzipieren und zu entwickeln: vom Angebot und der inhaltlichen Aufbereitung über das Design bis zu Marketing, Kundenkanal und Vertriebskonzept. Für Silo-Organisationen ist das oft ein nahezu unüberwindliches Hindernis.

Überfordert im Projekt? Da sind Sie in guter Gesellschaft.

Für die Frage, wie man mit dieser Komplexität gut umgehen kann, erscheinen die Methoden des agilen Projektmanagements die schlüssigsten und stimmigsten Antworten zu geben – ganz egal ob man am Ende „Scrum nach Lehrbuch“ praktiziert oder eine eigene Adaption:

- Schaffung von selbstorganisierenden, interdisziplinären Teams für die fachlichen Lösungen

- Zerlegung von großen Problemen in viele kleine Themen

- Starten mit kleinen, schlanken Prototypen und Verfeinerung im laufenden Betrieb

- Iterative Umsetzung in schnellen Zyklen mit Kundenfeedback und entsprechender Fehlerkultur

Das klingt wunderbar einfach – und ist in der täglichen Praxis doch harte, handwerkliche Arbeit. Aber für den Weg hin zur kundenorientierten Produktentwicklung scheint dieser Ansatz der beste zu sein. Aus der eigenen Projektpraxis heraus können wir den Einsatz agiler Methoden in jeder Hinsicht empfehlen – bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!