Menschsein heißt immer auch, sich Pläne und Vorsätze zu machen, um diese dann mehr oder weniger zu befolgen oder zu durchbrechen. Gesetzestafeln, Gebote, Thesen oder Regeln – sie prägen uns. Jetzt könnte man meinen, das sei in den Zeiten des agilen Projektmanagements, der digitalen Erinnerungsdienste, der Google alerts und Flipboards und der dauernden Disruption nicht mehr vonnöten. Es ändert sich eh alles so schnell, die Apple Watch pingt mich an oder Wunderlist erinnert mich und hilft mir bei der Umsetzung. Weit gefehlt. Nicht nur, dass die Zuckerbergs dieser Welt natürlich eine eigene Agenda und Neujahrsvorsätze haben und gerade durch ihre Fokussierung so stark sind. Auf Plattformen werden Bucketlists (“was ich noch vorhabe im Leben”) geteilt und natürlich gibt es die obligatorischen Fuck-it-Listen auch gleich dazu. Es scheint, als ob die gute alte Liste mit Vorsätzen wichtiger wäre als zuvor.

Sie ist eine Reduktion auf das Wesentliche, bietet Orientierung und Halt durch ihre Sichtbarkeit. Ein Beleg ist der Erfolg der Lists of Note, dem Blog und Buch von Shaun Usher, der eine Sammlung von Listen der letzten 3.000 Jahre zusammengestellt hat:

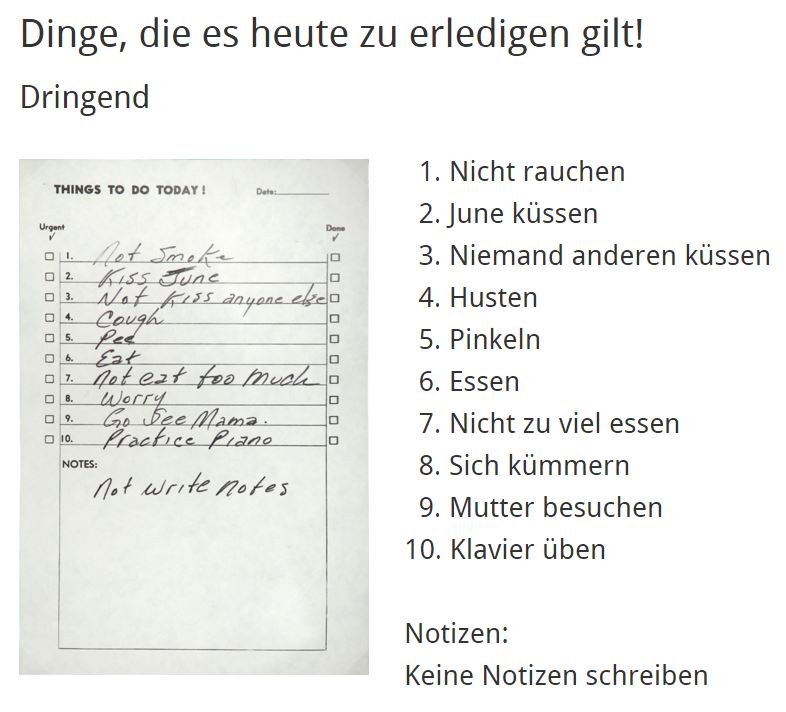

Shaun Ushers Sammlung von Listen beginnt mit der schlichten Aufzeichnung von Jonny Cash, was er heute zu erledigen habe. Wichtiges und Unwichtiges erscheinen untereinander, in einer scheinbar klaren und logischen Ordnung – und werden mit der Weigerung nach ordnenden Notizen auch gleich wieder unterlaufen (Quelle: Heyne Verlag).

Das Buch gibt einen Einblick in die Liste der Maßnahmen für 1956 von Marilyn Monroe (“mehr anstrengen und tun” und “sich amüsieren wann immer möglich – mir wird es schlecht genug gehen”) oder Jonathan Swifts mit 32 Jahren aufgezeichneten Vorsätzen, was er im Alter alles einmal nicht machen will, die mit dem schönen Satz enden: “Mich nicht darauf einstellen, all diese Regeln auch zu beachten; mir schwant, ich werde nicht eine einzige befolgen.”

Daneben stehen die Listen der noch zu erforschenden Dinge von Leonardo da Vinci oder Edison, Ratschläge für Entscheidungen von Fitzgerald an seine Tochter oder von Darwin für und gegen die Ehe (“better than a dog anyhow”), die Gebote der Mafia (“Lass die Finger von den Frauen der Freunde”) oder eines Golfclubs während des 2. Weltkriegs (“Im Falle von Beschuss oder Bombardierung während laufender Wettbewerbe dürfen die Spieler Deckungen aufsuchen, ohne dass diese Spielunterbrechung geahndet wird.”).

Gandhis sieben soziale Todsünden stehen neben den Gründen für die Einlieferung in eine Nervenheilanstalt des 19. Jahrhunderts: Romanlektüre steht hier gleich auf mit schlechtem Whiskey, Hirnerweichung, Masturbation, der Heirat des Sohnes oder dem Tod von Verwandten – Medienkritiker der heutigen Zeit dürfen sich dazu gerne daran erinnern, dass die “Lesesucht” einmal eine durchaus prägende Diskussion gewesen ist. Dieses Werk zeigt das anspruchsvolle und unvollkommene Mühen des Menschen und ist gerade dadurch bewegend.

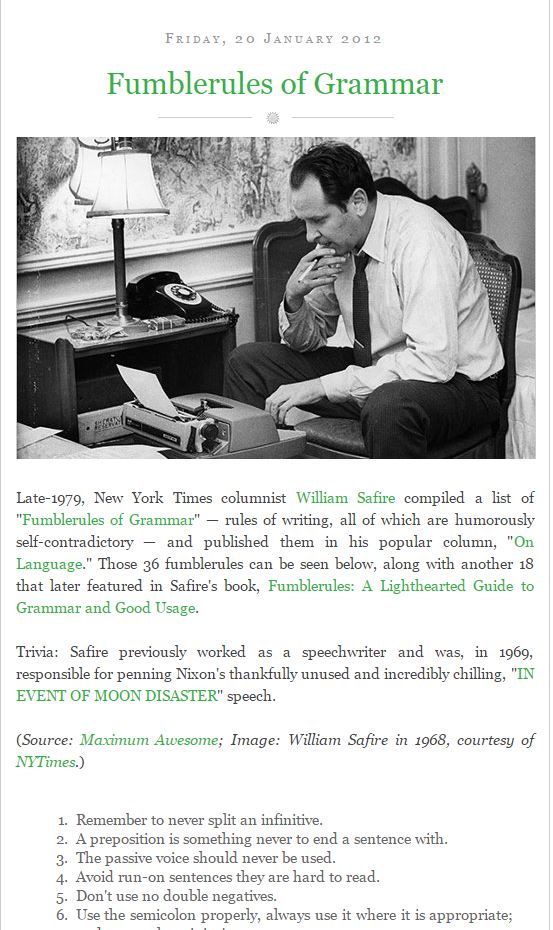

Für alle am Schreiben Interessierten sind die Regeln von Safire ein Genuss, unterläuft er doch in jeder formulierten Regel genau diese Regel. Der Autor der Sammlung, Shaun Usher, begleitet sein Buch mit einem Blog, auf dem er einzelne Listen veröffentlicht. Das schadet dem Absatz des gedruckten Buches keineswegs. Denn dieses überzeugt als Geschenk und Kunstobjekt, das mit seinem sichtbaren Platz im Regal an Vorsätze erinnert, einem Stilleben des Barock gleich, das den Menschen an Tod und ein sinnvoll geführtes Leben gemahnt.

Hier zeigen sich die Stärken eines gut gemachten, gedruckten Werkes: Es vermittelt Ruhe und Konzentration. Es sucht nach Kohärenz im Leben. Das ist etwas anderes als die gute Organisation der Zeit oder Projektmanagement. Es ist mehr. Und in diesem Mehr zeigt sich die Stärke des Buches, das immer schon mehr war als eine Aufzeichnung des Tages, immer schon näher an der vertiefenden Reflektion als an der Spiegelung des Alltags.

Digitale Werkzeuge wie hier die Wunderlist helfen bei den Plänen, der Erinnerung und der Umsetzung. Sie helfen beim Synchronisieren der verschiedenen Rollen und Tätigkeiten. Aber sie ersetzen nicht die vertiefende Reflektion und geben leider auch nie Ruhe. Hieran zeigen sich Vorteile des Mediums Buch.

Und gerade die ist in unruhigen Zeiten gefragter denn je: es lässt sich verorten, bleibt unberührt, festgeschrieben und doch teilbar, sichtbar und mahnend, überlegt und gestaltet. Nicht von ungefähr plädieren immer wieder Pädagogen und Neurowissenschaftler für ein gutes Zusammenspiel der Medien, denn Print fördert andere Fähigkeiten als die digitalen Medien. Slow Media erfährt nach dem Manifest von vor fünf Jahren gerade wieder eine Renaissance.

Pingback: Die Woche im Rückblick 08.01. bis 14.01.2016 – Service rund um Ihr Buch